现在股市还有杠杆吗 《火腿》:小说的“出神”时刻

文|林培源现在股市还有杠杆吗

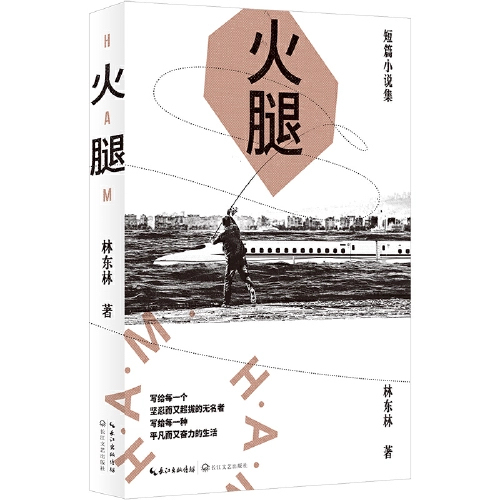

林东林最初写诗,后又从事散文创作,近年来,“小说家”的特质在其身上愈发彰显。首部小说集《迎面而来》描绘“大街小巷迎面走来的人”;第二部小说集《灯光球场》则以“记忆的擦拭之功”摩挲旧人旧事;最近一部小说集《火腿》则为“逸出”日常生活边界的平凡者赋形。

《火腿》。

小说家书写日常、关注现实并不稀奇,关键是,如何在反映现实的同时,凸显小说应有的文学性和审美意义。美国现代派女诗人玛丽安·摩尔(Marianne Moore,1887—1972)有句广为流传的诗:“想象的花园里有着真实的蛤蟆(imaginary gardens with real toads in them)。”作家托马斯·福斯特在《如何阅读一本文学书》里援引这句诗并提醒读者——玛丽安·摩尔所言近似于小说创作:“小说家创造了想象的城市和想象的人物,他们有真实的危机、真实的问题、真实的困境。”以此为参照,“危机”“问题”“困境”,被放置在“真实”和“想象”之间,几乎构成东林小说的基本叙事模式,而呈现这一模式的,是人物共享的“出神”时刻。

以《去邯郸》(《火腿》首篇)为例,“我”与女友栗莉从京城驱车,分别到二哥、大哥家借钱买房,结果碰了一鼻子灰。返程路上,“我”站在公路边望着黑夜里“一垄垄低矮的麦田”,“仿佛望见了正在金黄麦茬地里追逐打闹的我们三兄弟,以及我们弓着身子隐没在金色麦浪中的父母”。在这一“出神”时刻,“我”甚至“远远地望见了我正在眺望着公路护栏边的我和栗莉”。亲人间在面对“借钱”时关系的微妙变化以及生活的重压,于此刻退居幕后,过去和现在的历史遥相对望,金色麦浪里的农村与城市(香河、燕郊)的割裂在想象中连接起来了,以至于“我”回到北京后决定搭出租车去邯郸。这是一篇颇为典型的“问题小说”,城乡中国这一大“他者”被浓缩于方寸内。

无独有偶,同名小说《火腿》也写到了这样的“出神”时刻:半夜时分,“我”在老丈人家的沙发客厅上,“望着那些梦境一样的光线,我又想起我爸,想起他的那些兰花草……而到了他当时的那个年龄,我大概可以理解了,那或许也就是我每次坐在场边望着平静的水面的表情。”“我”被家庭琐碎和婚姻生活剥夺了钓鱼权利,只能在高铁上通过臆想来满足欲望,最终在过去的父亲(种植兰花草)和现在的丈人(一位“资深无线电迷”)身上窥见自身的镜像。

上述例子,均是小说家为人物安排的一场神游,近似于陆机《文赋》里说的,“其始也,皆收视反听,耽思傍讯,精骛八极,心游万仞”。“出神”意味着一个溢(逸)出日常生活和现实主义边界的瞬间,人的魂灵得以从沉重的躯壳中逃逸,现实得以搭乘想象的飞船发射升空。

《火腿》聚焦于婚姻生活和家庭的重负、琐碎与庸常,并揭示人物如何在日常生活里寻找精神出口。这些渴望逃离的形象是芸芸众生的缩影,他们的存在提示我们,小说不仅仅是“讲故事”,还需要写出人物的内在,为其精神赋形。比如《亚洲象》里,“我”被妻子逼着去学车,在忙碌的工作和学车的间隙,“我”痴迷于关注一群从西双版纳保护区勐养片区跑出来的亚洲象。当“我”的精神空间被抽成真空后,驾校教练的一顿训斥彻底激怒了“我”,“我”一脚油门将车开上了高速公路。小说中那个与亚洲象相隔千万里的“我”,要为密闭的生活撬开一处出风口;《亮亮柴》里那个与父亲存在隔膜,不得不每天跑到咖啡馆写作的“我”也在为挣脱“困局”努力着。“我”对咖啡馆店员Niki抱有好感,却一直不敢靠近。当“我”意外获得一笔版税想要与Niki分享喜讯时,Niki却从咖啡馆离职赴京求学了。失落之余,“我”想起了Niki讲过的故事:小时候,那身为护林员的父亲从山里捡来一截湿漉漉的木头,点亮后会发出幽幽蓝光。“她挥舞着手,好像真有一截亮亮柴握在手心里,凡她所指之处都会被一一照亮”。这里的“亮亮柴”已经脱离“物”的实质,它象征着困顿中的坚守和人性的微光。

林东林擅长为“每一种平凡而奋力的生活赋形”。这里的赋形,还表现在为故事寻找恰如其分的叙事载体——比如《火腿》里老丈人深夜捣鼓的无线电机和《锡婚》中渴望逃离家庭的小邓手里那袋提出门又忘记倒掉的“垃圾”。这些“物”不仅是现实生活的隐喻,还召唤人物的“出神”时刻。从故事层面讲,“出神”时刻为人物(同时也为读者)提供了喘息的机会;从叙述上看,假若没有这些“出神”的“例外状态”,则无所谓虚构的“戏剧性”。当小说的平衡状态被打破之后,作者要写的,是生活湖面上波纹一圈圈荡开后往复的模样。

(作者为小说家现在股市还有杠杆吗,就职于广东外语外贸大学中文学院)